Urban Heat Equality: Wenn es in Wien zu heiß wird – Grünraumplanung und soziale Gerechtigkeit

Zu wenige Grünräume und es wird immer heißer - eine wahrlich schlechte Kombination für Wien. Das Projekt Urban Heat Equality beschäftigte sich daher mit dem zunehmenden Hitzestress und naturbasierten Lösungen wie Parks und Fassadenbegrünungen. Im Mittelpunkt stand dabei die Betroffenheit unterschiedlicher sozialer Gruppen und wie diese in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können.

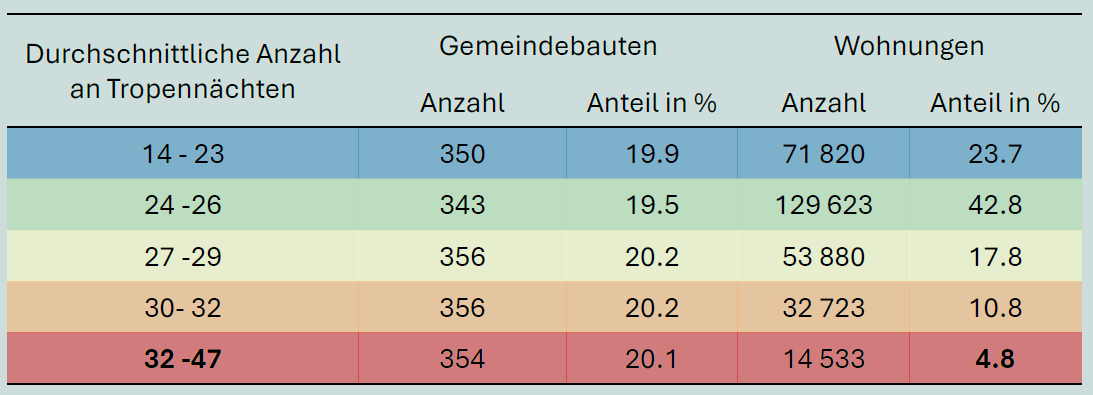

In einem ersten Schritt wurde die räumliche Verteilung von Grünräumen und Hitze in Wien berechnet. In Wien werden Mittel für Stadtbegrünung nach Einwohnerzahlen verteilt. Dadurch gibt es weniger Anreize, einkommensstärkere Gruppen durch Begrünung anzuziehen. Darüber hinaus schützt der regulierte Wohnungsmarkt mit viel sozialem Wohnbau einkommensschwache Haushalte vor Verdrängung (Gentrifizierung). Trotzdem haben die Berechnungen gezeigt, dass es in Gebieten mit vielen hitzegefährdeten Menschen, wenig Grünflächen und Hitzeinseln einen hohen Bedarf an Kühlung durch Begrünung gibt. Zum Beispiel liegen über 40% der Wiener Gemeindewohnungen in Gegenden, in denen es schon heute eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Tropennächten pro Jahr gibt.

In politischen Dokumenten wird zwar in letzter Zeit vermehrt auf die gesundheitlichen Folgen von Hitze für gefährdete Gruppen hingewiesen, ihre speziellen Bedürfnisse in Bezug auf naturbasierte Lösungen (NbS) werden aber kaum berücksichtigt. Die Wiener Politik, Verwaltung und Planung erkennen zwar, dass diese Gruppen auf NbS angewiesen sind, doch es fehlt an einer klaren Priorisierung in betroffenen Gebieten. Beteiligungsprozesse gelten als entscheidend, um vulnerable Gruppen und ihre Bedürfnisse und Präferenzen zu erkennen. Gängige Partizipationsformate sprechen diese Gruppen jedoch selten an, und gezielte Formate zur direkten Beteiligung dieser Gruppen werden bislang nicht umgesetzt. Daher sind hitzegefährdete Gruppen eher indirekt als direkt vertreten, das heißt. durch Organisationen, die sich für ihre Interessen einsetzen. Der im Rahmen des Projekts durchgeführte Prototyp-Workshop zur direkten Beteiligung zeigte, dass vulnerable, hitzegefährdete Gruppen an Entscheidungsprozessen teilhaben möchten und einen wertvollen Beitrag zu einer inklusiven und gerechten Klimawandelanpassungsplanung leisten können.

Im Rahmen des Projekts wurden zudem verschiedene hitzegefährdete Gruppen identifiziert und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Anpassungsstrategien erfasst. 80 % der Teilnehmenden wiesen mehr als ein Vulnerabilitätskriterium auf, darunter niedriges Einkommen, gesundheitliche Probleme und begrenzter Zugang zu NbS und anderen kühlenden Infrastrukturen. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, sich mit mehrfachen Vulnerabilitäten zu befassen, da diese sich oft überschneiden und gegenseitig verstärken, was wiederum die Auswirkungen städtischer Hitze verschärft.

Um bestehende Anpassungen vulnerabler Gruppen zu unterstützen und zu erweitern, wurde eine vierteilige Plakatserie auf Basis von Interviews und Fokusgruppen mit vulnerablen Personen mit dem Titel „Wenn es in Wien zu heiß ist - Tipps für dich selbst, Tipps für dein Zuhause, Tipps für kühle Orte in der Stadt, und Tipps zur Abkühlung im Grünen“ gestaltet. Die Plakate sind auf Deutsch, Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch abrufbar.

Urban Heat Equality zeigt die Notwendigkeit einer inklusiveren und gerechteren Grünraum-Politik, die systematisch die Vulnerabilitäten und Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Die Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts wurden in zwei Policy Briefs zusammengefasst – einer richtet sich an die Stadtverwaltung und der andere an Sozialorganisationen sowie Interessensvertretungen. Die Forschungsergebnisse sollen Planungsprozesse informieren und partizipative Ansätze unterstützen, um eine gerechte Stadtbegrünung in Wien zu gewährleisten. (TS, 6/2025)

Weitere Informationen